N.N.: "Cleve und seine Landwirthschaft"

(Verfasser vermutlich Viktor Jacobi, Prof. an der Universität Leipzig)

Zur XVII. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe.

Vgl.: V. Jacobi "Landwirthschaftliche und nationalökonomische Studien

in der niederrheinischen

Heimat

mit Berücksichtigung des Volkslebens",

Leipzig 1854

Aus: Illustrirte Zeitung Leipzig, No. 634, 25. August 1855, S. 131 bis 134

Laßt Phantasie mit allen ihren Chören,

Vernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft,

doch, merkt euch wohl! nicht ohne Schalkheit hören.

Goethe's Faust.

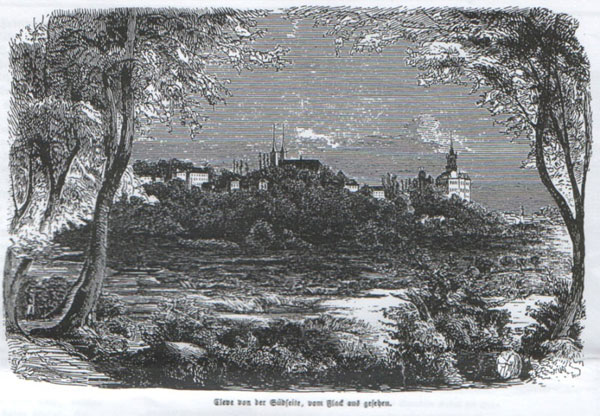

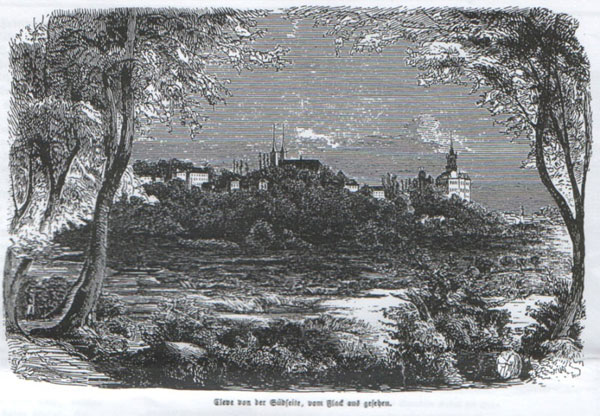

Abbildung 1: Cleve von der Südseite, vom Flack aus gesehen (Gesamtansicht)

Das goldige Hertgen van Duytsland, wie die Holländer mit kindlichem Naturausdrucke Cleve nennen, das knospende, quellende Cleve, steckt es nicht in seinem lockigen Busch- und Baumwerk wie ein rothwangiges Mädchengesichtchen mit Purpurlippen, Schneezähnen und Gemsaugen? Traulich kosend schmiegt es sich, wie an ein Mutterherz, um den Vorsprung des weiten Bogens, der wie eine Guirlande das von grünen Büschen und Hecken durchsprenkelte, von Vieh, Höfen, Dörfern, Menschen, Segeln und Radschauflern rührig belebte, lachende Rheinthal umschließt. Aus dieser Ursache allein hat auch die Lohengrinsage ihren Schwan hier lokalisirt, der noch heute den Schloßthurm schmückt und mit winkendem Fittigheben alle Wasserpilger auf dem nahen Strome dringend einladet, mit ihm das Entzücken in seinem wonnigen Bereiche zu theilen.

Ebenso wie vom landschaftlichen, läßt sich Cleve auch vom Standpunkte der praktischen Nützlichkeit und des leiblichen Behagens loben, und so erklärt sich's, warum die XVII. Versammlung deutscher Land- und Forstwirthe vom 27. August bis 1. September gerade hier tagen will. Der Land-, wie der Fortwirth brauchen nur den Fuß vor die Thore zu setzen, und sie sind nach Belieben, entweder in der marschigen Rheinaue oder auf der durch unverdrossenen, sinnigen Fleiß des Landmannes hochzurühmenden Geesthöhe, oder aber in dem alten, seit dem preußischen Wiederbesitze bis vor wenigen Jahren durch den tüchtigen, ehrwürdigen Oberforstmeister v. Mülmann zu Düsseldorf auf die trefflichste Weise bewirthschafteten Reichswalde, das von ihm auch mit schönen Erfolg versprechenden Kulturen zahmer Kastanien bereichert worden ist.

1 N.N., Verfasser vermutlilch: Victor Jacobi (Professor an der Universität Leipzig); vgl. Jacobi "Landwirtschaftliche und ökonomische Studien in der niederrheinischen Heimat mit Berücksichtigung des Volkslebens, Verlag der Roßberg'schen Buchhandlung, Leipzig 1854

Abbildung 2: Maria Voß, geb. Reymer (Jugendbildnis, sicher vor 1840)

Die Exkursionen werden also des Interessanten viel und in wechselnder Mannigfaltigkeit den Gästen bieten und denselben alle Achtung vor den clevischen Landbauzweigen einflößen; ihnen zeigend, dass man die neueren Fortschritte wohl zu nutzen verstehe. Wer etwas weiter, bis in die weselsche Gegend hin seinen Stab setzt, der trifft von den stattlichen, behäbigsten Bauerhöfen der Niederung bis hinunter zum Zustand an Höhenbewohnung grenzender Existenz des Kiesbankbebauers auf der Bönninghardt, alle Schattirungen bäuerlicher Häuslichkeit und auch zwei neuere, unter Leitung der Regierung entstandene Kolonien, Luisendorf und Pfalzdorf bei Calcar. Das Lokalkomité zu Cleve in Holland hat Vorkehrungen getroffen wegen Erleichterung einer nach der Versammlung zu unternehmenden Exkursion nach dem in Austrocknung begriffenen Harlemer Meer und nach Amsterdam und hat schließlich zur Förderung der Geselligkeit Konzert und Ball vorbereitet.

Ganz besonders muß noch erwähnt werden, dass man nachträglich darauf gekommen ist, mit der Gartenbausektion auch eine für Weinbau zu verbinden, um vor einem größern, unbetheiligten Kreise tüchtiger Männer die Frage zur unbefangenen Entscheidung zu bringen: ob – wie eine Partei unter den rheinischen Weinproduzenten und Händlern das Publikum glauben zu machen kein Mittel scheut – das Chaptal'sche und Gall'sche Verfahren des bloßen Zucker- oder Zucker- und Wasserzusatzes zum sauren Moste aus schlechten Jahrgängen oder Lagen eine Verfälschung und Benachtheiligung der Gesundheit sei oder nicht. Weinbauer aus dem östlichen Mitteldeutschland, wo ja schon stark chaptalisirt und gallisirt wird, welche sich vorurtheilsfrei dem neuen Verfahren angeschlossen haben und es nicht ausbeuten wollen, um auf eine unedle Weise ihren Vortheil dabei suchen, können durch Beibringung einiger Flaschen ihres Erzeugnisses in Cleve wahre Triumphe über das Vorurtheil gegen ihre Weine feiern.

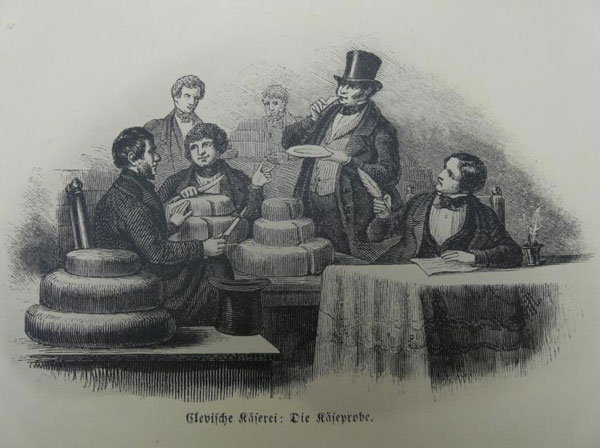

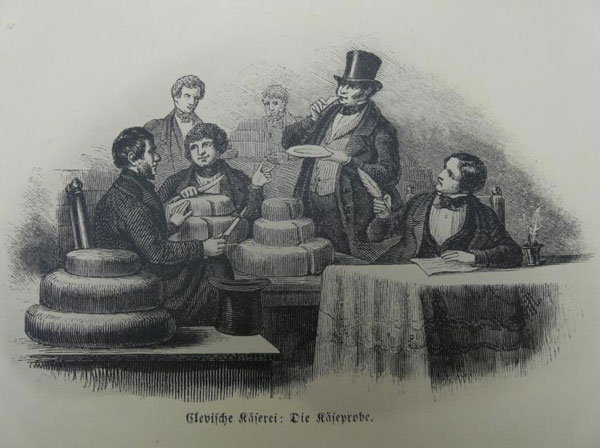

Abbildung 3: Clevische Käserei: Die Käseprobe

[Zwei stehende, drei sitzende Herren und ein Diener (?) Küse

heranbringend / "Hoher Küsegerichtshof", konstituiert bei der

land- und forstwirthschaftlichen Versammlung 1846]

Damit aber, wie Goethe sagt, eine Reihe von guten Tagen den Gästen nicht zu schwer zu ertragen werde, haben die Vorstände, Freiherr und Kammerherr von Carnap-Bornheim, Präsident des landwirthschaftlichen Vereins für Rheinpreußen, und Herr Stupp, k. Justizrath und Bürgermeister der Stadt Köln, sich sehr rühmlich bemüht, mittelst eines durch Mannigfaltigeit und zum Theil Neuheit der Gegenstände gewählten Fragenprogrammes für tüchtige Beschäftigung zu sorgen und für alle Fragen schon im Voraus Sprecher zu gewinnen gewußt, wie denn auch eine große Anzahl der Notabilitäten der Land- und Fortwirthschaft ihr Erscheinen zugesagt hat. Vorkehrung ist nicht minder für eine Ausstellung getroffen, bei der gewiß an schönen Produkten des gesegneten Rheinlandes kein Mangel sein wird.

Wer aus östlicheren Gegenden durch Westfalen kommt und per Dampf doch möglichst viel von der Physiognomie der Gegenden und Lebensweisen auffassen will, dem ist nicht genug zu rathen, bei Dortmund die köln-mindener mit der bergisch-märkischen Eisenbahn zu vertauschen, welche, während jene durch höchst nüchterne Ebenen bis Duisburg schleppt, den Reisenden auf höchst malerischem, mitunter groteskem Wege an alten Ritterburgen vorbei, durch die Thäler der dortigen, so wundersam grün kristallklaren Flüsse, der Ruhr und Ennepe, und dann der türkischroth gefärbten Wupper führt, in denen nicht nur über, sondern auch unter der Erde, in da und dort und überall hin gestreuten Einzelwohnungen, ferner in Weilern, Dörfern, Freiheiten, kleinen und großen Städten, wie Barmen und Elberfeld, die rastloseste Emsigkeit durch alle möglichen Tonarten des Hämmerns, Klapperns, Rasselns, Schnurrens und Pfeifens sich kund gibt. Auf der düsseldorf-elberfelder darauf weiter fahrend, bleibt man, bis dicht vor Düsseldorf, in der freundlich hügeligen bergischen Landschaft und hat bei Hochdahl eine Strecke, auf welcher die Rheinniederung vom Siebengebirge an, das heilige Köln ziemlich im Mittelpunkte, in majestätischer Ausbreitung sich dem staunenden Auge erschließt und dem Reisenden ein langanhaltendes Ah ! entlocken wird.

Forstmänner, welche sich in Düsseldorf aufhalten wollen, versäumen ja nicht, sich an den k. Garteninspektor, Hrn. Weyhe, wegen Besichtigung einer sehr sehenswerthen Koniferenkollektion zu wenden und sich dann zugleich nach der, nahe dabei, im Jacobi'schen Garten stehenden, 45 Fuß hohen, 1 1/3 füßigen, schlanksten Ceder auf dem nördlichen Kontinent zeigen zu lassen.

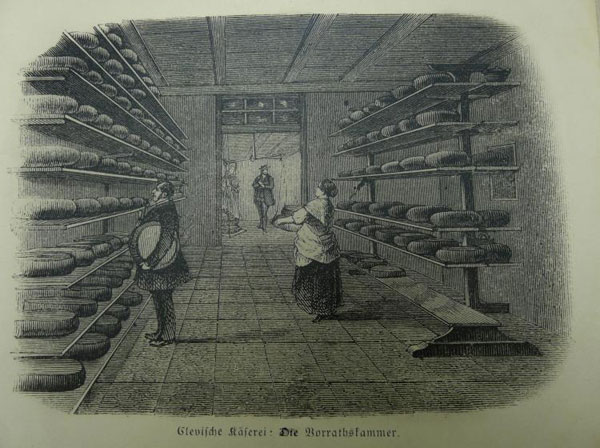

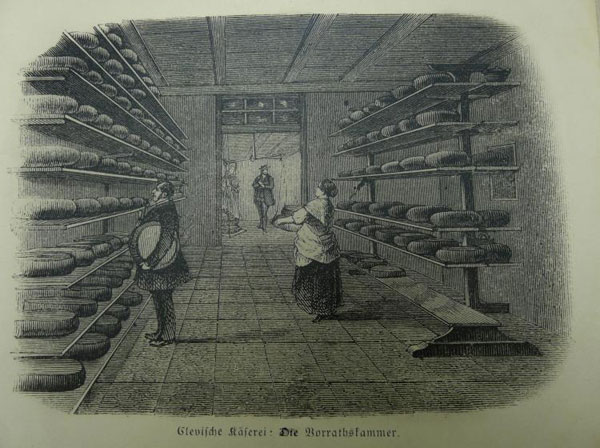

Abbildung 4: Clevische Käserei: Die Vorratskammer

[Zwei stehende, raumhohe Regale mit Käsen und zwei weiblichen

sowie zwei männlichen Personen, zwei im, zwei außerhalb des

Käsereifungsraumes / der Vorrathskammer]

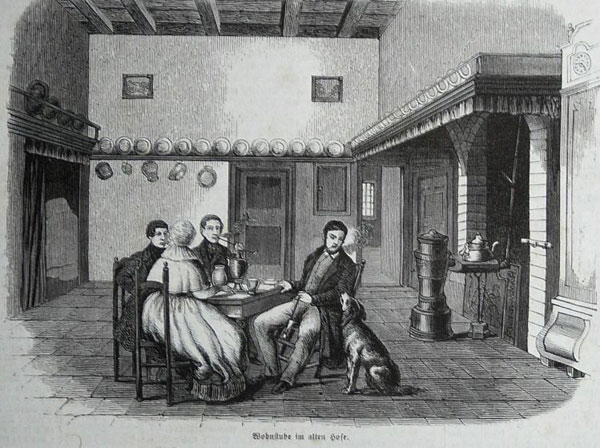

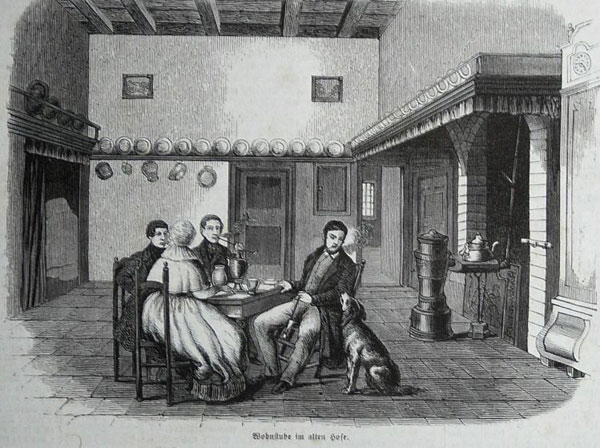

Unter den clevischen Landwirthinnen verdient den Dank der Nachwelt in hohem Grade Frau Voß, geborene Reymer aus Rindern bei Cleve, gestorben am 13. Februar 1852. Sie hat die Fabrikation des holländischen Käses, welche sie bei jenseitigen Verwandten gelernt, zuerst in ihrer Heimath unternommen, gelehrt und so die allgemeine Verbreitung veranlasst; dadurch aber das wesentliche Verdienst erworben, dem Landstriche eine ansehnliche Quelle zum Gelderwerbe eröffnet zu haben. Wegen dieses Verdienstes um die clevischen Gegenden hat denn auch der Maler Sonderland in Düsseldorf das Porträt der Gefeierten sorgfältigst gezeichnet. Sie führt in dem Stößer des mit der Käsefabrikation zusammenhängenden Butterfasses vier Herzen, wodurch heraldisch angedeutet wird, wie tief sich das Verdienst der wackern, würdigen Frau in die Herzen ihrer Landsleute eingegraben. Auf dem andern Bilde sehen wir sie im Hintergrunde über ihre Massen disponiren und vorn ihren biedern, stattlichen Ehemann, Hrn. Peter, der dieselben schmauchend Revue passiren läßt. Rechts unten erblickt man einen Laib, welcher Henkel zu haben scheint. Er ist mit einem Gewichte zum Einsenken eines Ausfüllrestes beschwert. Die Reinlichkeit und strahlende Blankheit in einer der Käsereien, wie z. B. sonst bei Frau Voß, muß man sehen, um das Produkt mit doppeltem Appetit zu schmausen. Solchem Eindrucke Folge gebend, läßt uns denn auch im andern Bilde der Künstler eine höchst behäbige Gesellschaft erblicken. Doch nein ! sie hat eine weit erhabenere Mission. Sie ist ein Areopag, den, hätten sie ihn gekannt, die olympischen Spiele schmerzlich vermißt haben würden. Wir stehen vor dem hohen Käsegerichtshofe, konstituirt bei der land- und forstwirthschaftlichen Versammlung von 1846.

Abbildung 5: Clevische Kutschkarre mit Leinenplane (Weidemilchkarre) und

Milcheimer

[Fass für die Aufnahme der jeweiligen Milchmenge nach dem Melken (3 Melkungen pro Tag)]

[Lt. Text liegt daneben ein Butterstößer, darin vier Herzen als

heraldischer Hinweis auf den großen Verdienst der Maria Voß,

geb. Reymer, verw. Awater, der sich in die Herzen ihrer Landsleute

eingegraben hat.]

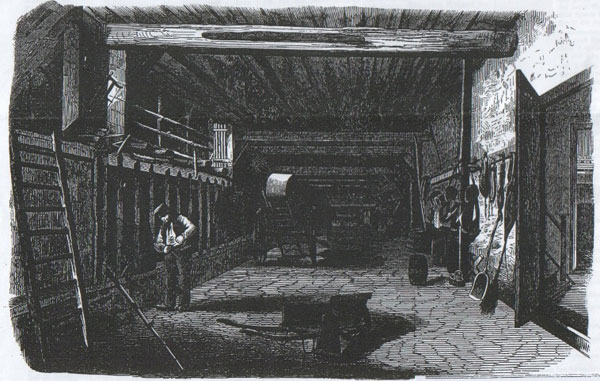

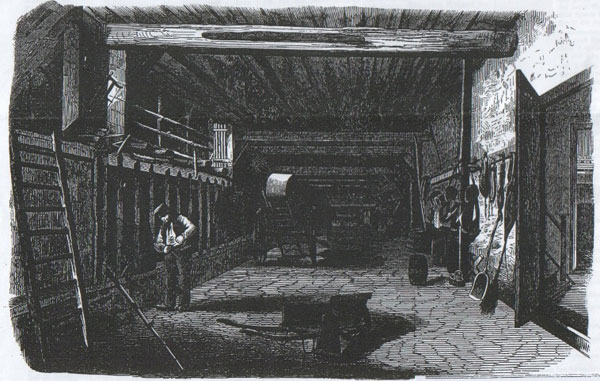

Ein weiteres Bild gewährt uns auf dem Wege von Emmerich nach Cleve der Anblick eines noch im 14. Jahrhundert als Hauptstrom gangbaren Armes des alten Vater Rhein. Da die Fähre gerade am andern Ufer liegt, so wollen wir uns mittlerweile bei dem Bauergutsbesiter Herrn Vingerhoet, Bewohner und Bewirthschafter des sogenannten alten Hofes, des landüblichen Gehöftes da vor uns, in der Gemeinde Kollen [Kellen?] gelegen, umsehen. Das Wohnhaus ist im rechtem Winkel an die Deel angebauet, auf den Innerm, zu welchem das zum vierten Theil geöffnete Thor führt, links die Kuh-, rechts hinten die Pferdestände sich befinden. Geradeaus sind die Schweineställe und die Oeffnung zur Dungstätte. Der Knecht zerrt mit einem Instrument das in die Krippe geschüttete Heu aus einander. Allerlei Geräthe beleben den übrigen Theil des Bildes. Rechts vorn sieht man in die Hausflur und die vordere Wohnstube hinein; gegenüber gelangt man durch die Leiter zu Kammern und Schlafräume der Leute. Die zweite Thür rechts führt aus der Küche auf die Deel. Wiederum zu der erstern Darstellung uns wendend, erblicken wir eine Weidemilchkarre mit nebenstehendem Fasse, auf welcher das jedesmalige Milchergebnis der dreimaligen Melkungen von der Weide nach dem zuweilen ziemlich entfernten Hofe geschafft wird. Die Thiere bleiben meist den ganzen Sommer über Nachts draußen und die sogenannten Frechzäune verhindern das Uebertreten der Grenzen. Die ursprünglich mit der benachbarten holländischen übereinstimmende Ra çe ist Mitte vorigen Jahrhunderts, in Folge einer Viehseuche, mit Schweizerblut gekreuzt, wovon sich Spuren am Köperbau noch jetzt finden, während die übrigen Eigenschaften mit denjenigen des Landviehs sich wieder völlig verschmolzen haben. Noch sieht man die nur mit Leinenplane bedeckte Kutschkarre des clevischen Bauern. Bemerkenswerth ist sie wegen ihrer naiven Einfachheit im Gegensatze zu dem luxuriösen Kutschwerk der Bauern anderer deutscher Landstriche und harmonirt mit dem durchgehenden Charakter der höchst saubern, soliden, aber sehr einfachen übrigen häuslichen Einrichtung der clevischen Landsleute. Was indeß die Tracht angeht, so hat nur der weibliche Kopfputz hin und wieder noch seine ländlich sittliche Form beibehalten; das Uebrige ist verstädtert. Selbst in der benachbarten Grafschaft Meurs ist die Zähigkeit, mit welcher man noch vor drei Jahrzehenden an einer ganz eigenthümlichen Form der Bekleidung hing, einem fast allgemeinen Vertauschen derselben gewichen, sodaß es Zeit wird, dieselbe nach echten Exemplaren durch Abbildungen der Nachwelt zu überliefern.

9557

Bildunterschriften zu den Abbildungen S. 132 (mit Kommentaren)

Alle nicht signierten Zeichnungen von J. B. Sonderland /s. Anmerkung

• Die Abbildungen sind im Text nicht nummeriert.

• Die Kommentare zu den Abbildungen stammen aus dem Text.

Abbildung 6: Der alte Hof in der Gemeinde Kollen bei Cleve

[(Evtl. Kellen?) Mit zwei Kühen, Milchwagen (?) und Hund / Auf

dem Weg von Emmerich nach Cleve am alten Rheinarm, im 14.

Jh. noch Hauptstrom; mit Fähre am anderen Ufer.]

Abbildung 7: Wohnstube im alten Hofe

[Frau Voß, geb. Reymer mit ihrem Mann Peter Voß, pfeiferauchend,

zwei unbekannte Männer und Hund am Kaffeetisch; rechts unten

vermutlich Käseform mit Gewicht zum Auspressen von Molke aus

einem Käse in der

Nähe des Ofens.]

Abbildung 8: Die "Deel" des alten Hofes des Bauergutsbesitzers Vingerhoet

[Die Diele (Deel) im Stall des alten Hofes, links Kuh-, rechts

Pferdestände, geradeaus Schweineställe mit Öffnung

zur Dungstätte, mit Knecht, Schubkarre und Radkarre und Durchgang zur

Wohnstube. Das Wohnhaus ist im rechten Winkel an die Deel

angebaut.]

Anmerkung zu J. B. Sonderland

(aus Wikipedia bzw. Meyers Konversationslexikon 1897 / Ausdruck 18.10.2004)

Johann Baptist Sonderland ( * 2. Februar 1805 in Düsseldorf, † 21. Juli 1878) war Maler und Radierer.

An der Akademie in Düsseldorf daselbst sowie auf Studienreisen in Paris, Holland und Frankfurt a. M. gebildet, zeichnete sich in seinen Genrebildern durch Reichtum der Erfindung, Lebendigkeit der Darstellung und naiven Humor aus.

Unter dem Titel "Bilder und Randzeichnungen zu deutschen Dichtern" fertigte er eine große Anzahl radierter Blätter sowie auch die Illustrationen zu Reinicks "Malerliedern", zu "Münchhausen" von Immermann etc. In den letzten Jahren seines Lebens wandte er sich ausschließlich der Illustration zu und schuf eine große Zahl von Aquarellkompositionen, Lithographien nach eignen und fremden Originalen, Randzeichnungen etc.

Sein Sohn Friedrich Sonderland, geb. 20. September 1836 zu Düsseldorf ist ebenfalls ein begabter Maler, der besonders im humoristischen Genre hervor-ragend ist.

Abschrift und Kommentar: 20.10.2004/M. Bela/Dr. C.-L. Riedel, MLUA Krefeld

Originalartikel: Aushang vor Hörsaal 1 der MLUA Krefeld